장지오노의 ‘나무를 심은 사람’ 원작 삽화. <그림의 출처=scrapsfromtheloft.com> ‘바람이 씨를 뿌렸다. 버드나무, 갈대, 목초지, 정원과 꽃, 그리고 어떤 삶의 방식이 다시 살아났다. 그러나 그 변화는 매우 서서히 생겨났기 때문에 사람들은 놀라지 않고 쉽게 적응했다.”_<나무를 심은 사람>에서

40년 동안 나무를 심고 폐허 땅을 거대한 숲으로 되돌린 한 늙은 양치기의 이야기입니다. 매년 식목 무렵이면 꼭 떠오르는 책이기도 합니다. 다만 씨앗을 심는 것이 얼마나 위대한 것인지를 깊은 울림으로 깨닫게 합니다. 반대로 한국에서는 작년 식목일을 잊을 수 없습니다. 4월 4일부터 5일까지 21시간 동안 강원도 일대를 강타한 화재는 떠올려도 끔찍합니다. 식목과 숲 보호는 우선순위가 없습니다. 다시는 그런 일이 없도록 인공위성이 산불 감시를 할 수 있다면 얼마나 좋을까요.

사후에 진가를 발휘하는 고해상도 위성

%EA%B3%BC_%EC%82%B0%EB%B6%88_%EC%A0%84%EC%97%90_%ED%9A%8D%EB%93%9D%EB%90%9C_%EC%84%BC%ED%8B%B0%EB%84%AC_2%ED%98%B8_%EC%9C%84%EC%84%B1%EC%98%81%EC%83%81(%EC%98%A4%EB%A5%B8%EC%AA%BD)%EC%9D%98_%EC%A7%80%ED%91%9C%EB%A9%B4_%EB%B0%98%EC%82%AC%EB%8F%84%EB%A5%BC_NDVI_%EA%B0%92%EC%9C%BC%EB%A1%9C.png?type=w800)

산불이 도심까지 덮친 지난해 강원 산불 현장. <사진의 출처=정책 브리핑> 지난해 강원도 산불 이후 한동안 해프닝이 있었습니다. 지난 4월 10일 발표로 산불 피해 면적이 당초 발표한 것보다 3배 이상 늘어난 1,757ha로 집계된 것입니다. 아리랑 위성 3A호가 찍은 영상으로 다시 정밀 분석한 뒤 더 정확해진 집계 결과였습니다. 산불 직후 추산된 면적은 도면상 추정치이며 현장 정밀조사 결과를 더해 다시 보름 뒤 발표한 최종 피해 면적은 2,832ha였습니다. 위성사진 판독 과정에서 구름에 가려진 부분이 더해져 산불 이후 열흘 정도 지나 갈변하는 소나무가 포함돼 면적이 늘었습니다.

이러한 피해 면적의 집계는 복구 계획을 세우는 데 매우 중요한 지표가 되기 때문에 중요합니다. 이렇게 산불 발생 후에 중요한 역할을 하는 것이 앞서 말한 아리랑 3A호, 즉 지구 근처에서 근접 촬영을 할 수 있는 저궤도 위성입니다. 3A호의 공간 해상도는 0.4~0.5m로 큰 트럭과 자가용을 구분할 수 있는 정도의 정확도를 가지고 있습니다. 숲이 검게 탄 흔적을 적나라하게 확인할 수 있습니다. 실제로 사람이 볼 수 있는 가시광선 영역에서의 영상만으로는 산불 사전 후의 차이를 거의 느낄 수 없습니다. 이때 중요한 것은 근적외선 영상까지 입혀 가공한 자료입니다.

아리랑 3A호가 찍은 지난해 강원도 산불 근적외선 합성영상(왼쪽)과 컬러영상. 근적외선 영상에서는 검게 탄 면적을 보다 쉽게 육안으로 확인할 수 있다. 사진제공: 한국항공우주연구원의 근적외선은 눈에 보이지 않는 파장대 중 가시광선 영역에 가장 가깝습니다. 근적외선의 식생 활력도가 높을수록 높게 반사되는 특성 때문에 산림 중 피해 면적만 어둡게 나타납니다. 산림청에서는 이 정보를 지리정보시스템(GIS)에 넣고 다양한 현장 정밀조사 결과를 합쳐 고도화시키는 과정을 거칩니다. 모든 저궤도 위성이 아리랑 3A호만큼 정확도를 발휘하는 것은 아닙니다. 더욱이 세월을 거슬러 2000년 강원도 산불 당시 미국 위성 랜샛이 찍은 영상은 해상도가 30~100m 정도에 불과했습니다. “해상도가 낮은 영상으로 분석하기에는 한계가 있다”는 게 우리 연구진의 판단이었습니다.산불 위험도 인공위성 육감으로도 감지한다

Landsat8 영상으로부터 획득한 RGB 영상과 지표면 반사도를 NDVI 값으로 산출한 화상(2018년 8월 22일 영상). 식생활력도를 알 수 있다. <그림의 출처=대한원격탐사학회지 유철희&박선영 2018>

강원 산불 후 획득한 아리랑 3호의 위성영상(왼쪽)과 산불 사전 획득된 센티넬 2호 위성영상(오른쪽)의 지표면 반사도를 NDVI 값으로 산출한 이미지. 짙은 녹색이 식생활력도가 높다는 것을 나타내며 산불 사전 후의 차이를 확인할 수 있다. <출처 : The 40th Asian Conference on Remote Sensing, 예지 Kim et al., 2019> 인공위성이 한반도를 보는 방법은 ‘눈’이기도 하지만 눈에 보이지 않는 ‘육감’도 활용합니다. 여기서 육감과는 다른 감각을 의미합니다. 숲의 수분, 광합성 정도, 열과 온도, 이산화탄소 등입니다. 인공위성의 여러 채널을 통해 각각 이런 상태를 탐지하는 것이 예를 들면 이중 식생의 활력을 잘 보여주는 식생지수(NDVI)가 있습니다. 숲 지붕(캐노피)의 광합성 능력을 탐지하는 것입니다.

식물의 경우 잎이 진한 녹색을 띠죠? 식물의 잎에서는 초록색을 가장 많이 반사해서 우리 눈에 들어오기 때문입니다. 식물은 잎의 색소인 엽록소에서 적색, 청색 계열의 빛을 광합성을 위해 흡수합니다. 한편 잎의 세포 구조는 근적외선 파장 영역을 강하게 반사합니다. 강한 흡수가 식물을 과열시키고 조직을 손상시킬 수 있기 때문에 태양 복사에너지를 방출할 수 있도록 진화해 온 것입니다. 이 덕분에 우리는 태양 복사 에너지의 양으로 식생의 활력을 알 수 있습니다.

식생지수 값이 -1에 가까우면 물에 해당하고 0에 가까운 값(-0.1~0.1)은 바위나 모래처럼 건조한 지역, 1에 가까운 곳은 온대 및 열대우림, 낮은 양수값(약 0.2~0.4)은 관목과 초원을 나타냅니다.

측정값을 계산하는 방법은 조금 복잡해 보입니다. 여기서 Red와 NIR은 각각 적색 가시광선 및 근적외선 영역에서의 반사도를 의미합니다. 만약 어떤 숲이 전년도 혹은 며칠 전에는 ‘관목’ 정도의 식생 활력도를 기록했는데 어느 순간 불모지에 가깝게 수치가 떨어졌다면 어떤 이유에서든 광합성을 줄이게 된 것입니다. 다른 특별한 원인이 없다면 산불을 의심해볼 수 있습니다. 나뭇잎의 수분량이 많은지 적을지도 알 수 있습니다. 주로 단파방사 SWIR) 파장을 사용해서 측정하는데요. 이 흡수량이 늘어나면 수분량이 많다는 뜻입니다. 이 지표와 근적외선 반사율을 가지고 먼저 NDVI처럼 측정값을 계산하면 숲의 건조도를 잴 수 있습니다. 지면의 건조 상태에 따라 산불 발생 위험도를 탐지하는 것입니다.

위성은 실시간 산불 감시도 가능할까.

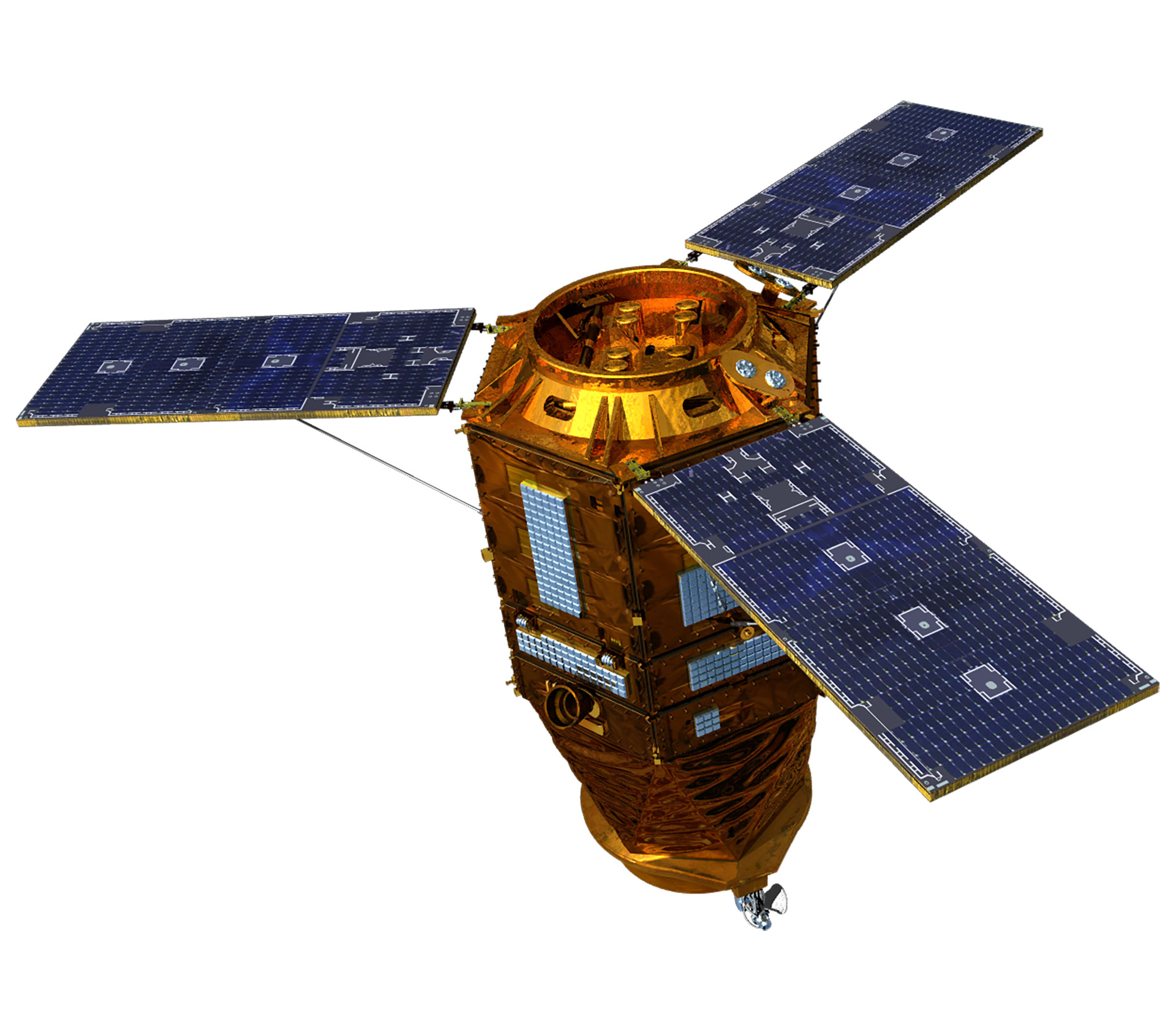

정지궤도에 나란히 올라 있는 천리안 2A호(왼쪽)와 2B호. 정지궤도 위성은 한반도를 2분에 1번 촬영해 상시 모니터링에 특화돼 있다. 자료제공: 한국항공우주연구원의 사후 피해 면적 조사만큼이나 중요한 것이 감시 기능입니다. 항상 한반도를 주시하고 있고, 산불이 감지되면 알려주는 거예요. 보통 항공기 조종사가 산불에 가장 먼저 알아차린다고 하는데요. 이걸 인공위성이 한다면 더할 나위 없어요. 해상도가 높은 저궤도 위성이 마침 한반도 위를 지날 때 발화점을 발견한다면? 안타깝게도 현재까지 대부분의 위성영상은 관심지역의 주문촬영을 중심으로 이뤄지고 있다는 점에서 한계가 있습니다. 저궤도 위성은 한 번에 찍을 수 있는 폭도 최대 14~16km이며 재방문 주기도 하루 이상입니다. 우리 연구진은 이것을 시간 해상도가 낮다고 표현하고 있습니다. 저궤도 위성의 시간 해상도의 한계를 극복할 수 있는 것이 정지 궤도 위성입니다.

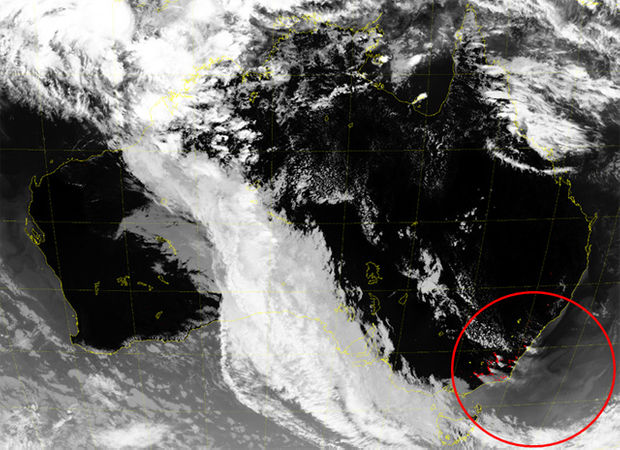

지금 정지 궤도에는 천리안 2A호와 2B호가 나란히 올라가 있습니다. 2B호는 얼마 전 정상 궤도에 정착한 뒤 시험 운영을 시작했습니다. 정지 궤도 위성에 특화된 것이 모니터링 기능입니다. 현재 2A호는 2분에 한 번 한반도 전체를 촬영하고 있습니다. 일단 시간 해상도는 확실히 확보한 것 같습니다. 덕분에 매우 짧은 간격으로 구름 사진을 찍어 이동 방향을 타임랩스 영상으로 구현해 기상 상황을 즉시 알리고 있습니다. 그러나 3만6000km 떨어진 곳에서 저궤도 위성 정도의 공간 해상도는 기대할 수 없습니다. 현재 천리안 2A호의 공간 해상도는 0.5~2km입니다. 500m 이상의 큰 화재가 아니면 잡기 어렵습니다. 즉 시간 해상도가 높은 천리안은 공간 해상도가 낮고 저궤도 위성은 그 반대의 샘입니다.

▶ 쌍둥이와 같은 2A호와 2B호는 무엇이 다른가?http://blog.naver.com/karipr/221845078293

지난해 8월 천리안 2A호의 산불 탐지 영상. 빨간색 표시가 산불이 탐지되는 곳이다. 촬영 당시 탐지되는 곳은 없었다. <화상의 출처=국가기상위성센터> 발화점이나 연기에서도 감지한다.현재 천리안 2A호는 23종의 기본 산출물과 부가 산출물 29종을 국가기상위성센터에서 제공하고 있습니다. 현재는 시범 운영 중이나 정식 운영이 시작되면 평년 최저~최고치 사이를 기준으로 위험도를 4구간(관심-주의-경계-심각)으로 구분하여 표현할 수 있게 됩니다. 특정 지역의 산불 위험도 등급이 심각 상태를 지속하면 해당 지역에 산불 발생 위험 경고를 내리는 방식이 될 것으로 보입니다.

천리안 2A호가 제공하는 기상·환경 산출물을 한눈에 볼 수 있다. <그림의 출처=국가기상위성센터>

천리안 2A호가 제공하는 기상·환경 산출물을 한눈에 볼 수 있다. <그림 출처=국가기상위성센터> 아까 고해상도 위성은 상세한 피해 면적 조사에 특화되어 있다고 했습니다. 정지궤도 위성은 이보다 한발 앞서 산불 탐지도 가능합니다. 발화점이나 연기를 감지하여 산불 여부를 결정하는 산물입니다. 주변 픽셀보다 유독 온도가 높은 장소를 특정하거나 이산화탄소 탐지에 특화된 채널을 이용해 파악하는 것입니다. 물론 이를 실시간 정보로 얻기 위해서는 비교할 수 있는 데이터가 대량으로 축적되어 있어야 하고 국민의 생활과 밀접한 만큼 정보의 신뢰도도 매우 높아야 합니다.

우리 위성영상 연구진은 이런 산출물이 더 잘 활용될 수 있도록 다양한 방법으로 처리 기법을 개발 중입니다. 인공위성이 찍은 영상은 일반 사용자가 목적에 맞게 사용하기는 매우 어렵습니다. 가시광선 영역 이외의 채널 영상은 물론 실제와 달리 비틀리거나 왜곡되거나 대기로 인한 산란 등으로 오차가 자주 발생합니다. 이런 것을 잡아주지 않으면 고가의 위성 영상도 무용지물입니다. 우리 연구진은 위성영상 분석 기술을 고도화하고 보다 정확한 정보를 사용자 경험에 맞게 구현할 수 있도록 하는 노력도 기울이고 있습니다.

여기서 한 걸음 더 나아가면 앞서 말씀드린 우리 인공위성(저궤도 위성, 천리안 2A, 2B)을 마치 하나의 시스템처럼 활용하는 데도 박차를 가하고 있습니다. 산불 감시와 촬영 분야만 보더라도 이미 시간 해상도가 높은 정지궤도 위성은 실시간 모니터링에 투입되고 공간 해상도가 높은 저궤도 위성은 정확한 피해 면적을 산출하는 데 활용됩니다. 공간 해상도도 높이면서 시간 해상도까지 확보한 천리안 2B호는 어떤가요? 산불 탐지-위치 파악-촬영 스케줄 전달-산불 촬영-피해지역 모니터링-피해면적 측정 등의 과정을 하나의 시스템으로 완성해 줄 우리 위성군단의 활약이 더욱 기대되네요.

기획제작 : 항공우주 에디터 이종원 내용감수 : 위성활용부 박성연 선임연구원 김예지 연구원