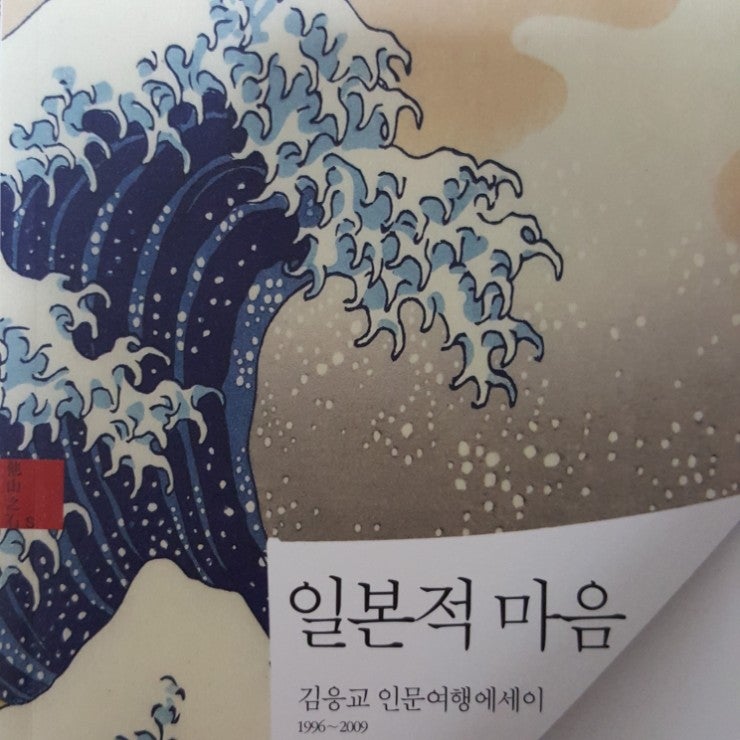

시인 김은교 인문여행 에세이 일본적 마음

Yes24 <일본적 마음> 바로가기 ↓

일본적 마음 bitl.bz

일본적 마음 bitl.bz

일본적 마음 bitl.bz

일본적 마음 bitl.bz20년 이상 도쿄를 운전했다는 운전수도, 내비게이션이 없으면 찾아가는 것은 어려운 길이 도쿄의 길이다. 이 미로의 도시에서 불과 13년간 살면서 무엇이 알겠어? 에도 불구하고 일본을 찾는 많은 친구가 나에게 길을 물었다. 이제 그 답을 책 한권에 모으다. 이 책은 1996년부터 2009년까지 일본에 살면서 쓴 것이다.독서는 앉아 있으니 여행이니, 여행은 걸어가면서 읽는 독서이다. 골목길과 시골길을 걷다, 함께 부르거나 먹거나 웃거나 하는 맨발 여행을 통해서 타이핑의 행간을 읽게 된다. 이 책이 혹시 일본인과 우리가 본 적 없는 일본의 맨얼굴을 드러내기 바란다.여행은 좋은 책이다. 잊을 수 없는 교실이다.출판사에서 책의 이름을 결정하셨다. 적의 글씨를 줄기차게 하지 않는데”적”이라는 단어가 갖고 있는 애매한 확장성에 동의한다”일본적 마음”라고 제목을 붙였다. “적”을 사용하면 더 일본적이다. -2017년 11월, 수락산 기슭에 있는 김·은교20년 넘게 도쿄를 운전했다는 운전자도 내비게이션이 없으면 찾기 힘든 길이 도쿄의 길이다. 이 미로의 도시에서 불과 13년을 살면서 무엇을 알 수 있을까. 그럼에도 불구하고 일본을 찾는 많은 친구들이 나에게 길을 물었다. 이제 그 답을 책 한 권에 모으다. 이 책은 1996년부터 2009년까지 일본에 살면서 쓴 것이다.독서는 앉아서 보는 여행이고 여행은 걸으면서 읽는 독서다. 골목과 시골길을 걷고, 함께 노래하고 먹고 웃는 맨발 여행을 통해 타이핑 행간을 읽을 수 있다. 이 책이 만약 일본인이나 우리가 본 적 없는 일본의 민낯을 드러냈으면 좋겠다.여행은 좋은 책이다. 잊을 수 없는 교실이다.출판사에서 책 이름을 정해주셨다. 적의 글씨를 끈질기게 쓰지 않는 편이지만, ‘적’이라는 단어가 가지고 있는 모호한 확장성에 동의해 ‘일본적 마음’이라는 제목을 붙였다. 적을 쓰면 더 일본적이다. – 2017년 11월 수락산 자락 김은교『후카쿠36경』에서 『가나가와 앞바다의 파도』, 카츠시카 호쿠사이あの生々しい波の水揚げをどう描いたのだろうか。 波と漁師の躍動性と真ん中に立ちはだかる富士山を緊張感で描いた風景画だ。 このような風景は自然と災害に立ち向かう日本人の集団心理をそのまま盛り込んでいると言える。 30p日本漫画の始まり、北斎漫画。 さまざまな思潮を練習していた北斎は、絶えず新しい試みをした。 「漫画」となっているが、今の漫画のように一つのストーリーになったのではなく、庶民の日常生活をスケッチしてすべての一種のデッサン集だ。 私たちはここで神器に近い精密な墓参りに感嘆せざるを得ない。 重要なことは、その技法が今日の漫画技法の始まりとなったという点だ。 32p北斎とジャポニズム。 「私に5年の寿命を与えるなら」というかすかなため息をつき、1849年に天国に行った北斎は、日本美術をヨーロッパに知らせる役割を果たした。 江戸時代になって商業と都市が発達し、庶民層も余裕ができ、版画で大量生産されていた浮世絵を買い集め始めた。 市中に出回りすぎて、価値が落ちて西洋に輸出する陶磁器の包装用紙として使われたりもした。 この「安い」木版画が世界美術史で劇的に驚くべき評価を受け始める。 北斎の驚くべき創造力に衝撃を受けた欧州の画家はゴッホだった。 ゴッホだけでなく、数多くの画家たちが北斎の漫画集を宝物のように集め始めた。 ヨーロッパ美術に及ぼした浮世絵の影響を後世の人々は’ジャポニズム Japonism’と命名した。 35p# 巨大な音の波、三社祭東京の夏は音でやってくる。 音が一つに集まるところがまさに毎年初夏に開かれるサンジャ祭りだ。 「まつり」という単語は、動詞「まつる」から来ている。 言葉通り「神に奉献して祭祀する」という宗教的祭りを意味する。 36p祭りへの道 毎年一度、東京の赤草は日本全土から集まった人々でにぎわう。 5月14日、サンジャ祭が始まる初日だ。 市街地の中心には浅草寺という東京最古の寺があるが、三社祭とは、この寺の中にある浅草神社に保管されている三台の神輿を祀る参加のことをいう。 この行事は浅草神社のある浅草寺で行われるが、窯に宿る三神の魂魄に対する祭儀という意味で「三社祭」と呼ばれる。 日本の祭りの核心は、魂魄を祀る神輿にある。 これはあらゆる彩色で飾られている窯ごとだ。 これを肩に結んで運びながら自分の住んでいるそこを回ることを日本人は一つの行事にする。 40p浅草は休まず話す。 日本にはどこへ行っても「鳥海」というものがある。 組は我々で言うと銅に似ている。 実際、行政業務は区域所で担当するが、町内ごとに自治機構である鳥飼があり、町内の祭りを担当する。 浅草寺の中には屋台と似たヤタイが街と街につながり、一つの市場を成す。 祭りのクライマックスは窯「みこし」あるいは「ふたたび」と呼ばれる山車を引いて町内と市街地を回ることだ。 だんだん荒々しく近づいてくる音には、ある規則がある。 「わっしょい!わっしょい!」の前で叫ぶと、後ろの人たちが「わっしょいわっしょい」と言い返す。 神を呼び、もてなし、神と共に自由放蕩に酔いしれ、神を連れて街を歩き回り、絡み合った彼ら。 前の彼らはタビを履いた。 過去、日本人が下駄に似ていて、足の親指と人差し指の間が開いたこの靴を履いていたことから、私たちは彼らを「チョッバル」と呼んだ。 彼らがまさにその靴を履いている。 後ろの若者たちは草履を履いた。 ただ無条件に歓声を上げるようだが、この動きには何らかの規則性がある。 それは誰かが決めたのではなく、数百年間自然に体得された集団の秩序だった。 45p浅草には福が浮かぶ。 数字を数えるのが難しいほど多くの人が頭にタオルを巻いて、ほとんど反裸の体で朝の街を歩いて出てくる。 その群れの中には人口過密国のつまらないサラリーマンや西洋人がサルあるいはアリのようだという眼鏡士もいるだろうが、彼らがこのように集まってくる時は無視できないある集団の力で近づいてくる。 いくつかの儀礼を終えた後、喜びを象徴する日本伝統の拍手、手詰が始まる。 「パチパチパチパチパチパチパチパチパチパチ!」皆が一つになって拍手をした後、三越世代を中心に人々が荒々しく絡み合う。 そして「ワッショイ、ワッショイ!」という叫びが始まる。 神輿が浅草神社を出て街に向かい始める。 彼らは皆、さまざまなおしゃべりで荒々しく御輿を運んでいる。 あのおしゃべりは1億のおしゃべりだろう。 私は1億の歓声、1億のおしゃべりさがこの場で巨大な吸入口に吸い込まれるのを見る。 1億のおしゃべりは、御子市に象徴される集団精神に集められている。 一つの礼拝になるのだ。 その興奮の共通分母は、一つの提案が与える同質性の力、血の力だ。 49p人も神になる。 平安時代末期の11世紀頃、権現思想が流行した。 権現思想とは、仏や菩薩が衆生を救うために日本にしばらく現れることを骨子とする思想である。 この権現思想のおかげで浅草の指導者は阿弥陀如来で、観世音菩薩像を川から引き上げた二人の兄弟はそれぞれ観世音菩薩と世知菩薩の画現と評価された。 平凡な3人が神と評価されたのだ。 以後、3人の神を祀ったところが三使権現寺であり、現在の浅草寺になった。 そして年に一度、この3人の神を祀る祭りがまさにサンジャ祭なのだ。 50p日本の3大祭り。 毎年5月に行われる三社祭は日枝神社の三条祭、神田神社の神田祭とともに「江戸三大祭」として知られている。 祭りの最終日に3台の神輿が入ってくる場面は圧巻だ。 「わっしょい、わっしょい」と叫ぶ人たちの顔には全く疲れがない。 歓声の中で3台の神輿が倉庫に入ると、やがて行事は終わりに入る。 52p祭りはどこにあるのか。 超自然的な存在に対する儀式が行われる神聖で宗教的な場所と瞬間だ。 ミコシを持っている彼らの顔は、すでに逸脱と歓喜に満ちている。 彼らは日常を忘れて再び創造的な祭りを楽しみ、退屈だったオフィスに戻ると、全く新しい気分でコンピューターを叩くことができるのだ。 他国の祭りのように、日本祭りにも当然政治的な機能がある。 実は仏教勢力を追い出すための意図が敷かれていたように、平民に一時的な逸脱感を与えたようにだ。 韓国の場合、1980年代初め、日本式の祭りを模倣した「国風」という祭りが光州の悲劇を覆い隠すために開かれたように、祭りには確かにある政治、社会的な含意が隠れている。 何よりも日本の祭りの核心は魂と力にある。 三社祭から映った日本人の祭りは、ある原動力、ある魂の力を持っている。 一緒にミコシを運ぶあの体、あの音に埋もれてみると、ある集団主義に合一しながら見えない中心に固い紐で結ばれる力を感じる。 楽しんで遊んでいるようだが、彼らはこのような過程で離脱を防ごうとする隠密な結束の紐を締めている。 一方で、その集団的な力は自分たちの垣根を抜け出した過去、恐ろしい利己と差別の結果を生んだりもした。 私の耳元に漂うあの歓声は、まさに50年余り前、私たちの父、あるいは母の母たちの息を引き取った帝国主義文化でもあった。 55p# サッカー日本代表チームの象徴、カラス宿命、怪奇談の美学。受け入れがたい対象が自分の文化の中に入ってきた時に「宿命」として受け入れるのは日本人の生き方の一つだ。 地震のような災害の悲劇も「宿命」と受け止め、早いうちに克服する日本人を見たりする。 日本に住んでいると思わず「宿命」という言葉に慣れる。 怪物のように感じられたカラスがある日可愛く見えたこともある。 廃衰した狭い空間でどんな宿命も避けられない時、ただ一つの選択は「受け入れる」ことだ。 他の島国がすべてそうではないが、日本は特に避けられない宿命を排斥するよりは、取り出して慣れようとする属性がある。 58pどこにもカラス。 東洋ではカラスをイデオロギーや善悪を判断する観念の対象と見る。 しかし、日本人はありのまま、即物的にカラスを一つの事物と見るだけだ。 カラスはただ寂しさや静けさの同等物にすぎない. 彼らはカラスを善悪の価値と判断しない。 また、一般的な東洋人とは色味も違う。 日本人は白を神に近い色と見た。 それで神社で働く人たちは白い服を着る。 反面、黒色は高貴さの象徴で、天皇が着る服の色が黒色だ。 61p奇跡のカラス。 日本語の「ヤタガラス」は三足烏のこと。 太陽神の使者で高句麗の国造である三足烏が日本では「ヤタガラス」と表現されている。 名古屋にある熱田神宮と滋賀県にある多賀神社では、神の使者に恩返しとしてカラスに餅を施す儀式が今も行われている。 このようにカラスという存在は、日本という国家が作られてから一種の吉兆とされる象徴だった。 カラスを福の象徴として利用した極端な例は、W杯の時、サッカー日本代表チームの胸に描かれているマークだ。 赤と黄地に黒いカラスが描かれている。 サッカー日本代表チームの胸に描かれたこの鳥は、昔から福、特に奇跡をもたらす代表的な象徴として伝えられている。 64p第2部「読書本の種は体を分けて餅の葉を作り、餅の葉は秘密を集めて木に育つ」「丸木は無数に身を分けて一枚の紙の方になり、紙は体を広げて歴史を受け入れる」重い歴史、それで本は重いところで、本当の歴史は暴風雨の心臓まで直視する葉っぱに書かれていたり、葉っぱの間を飛ぶ鳥の息吹に書かれていたり、本物の本は軽い-キム·ウンギョ<種/缶詰>で#日本詩の秘密、松尾芭蕉日本詩俳句の秘密:7·5条と暗示の力。 川本浩二教授が注目したのは、日本の詩で共通して現れる「暗視の力」だ。 松尾馬場は暗示の力をよく示す歌人だった。 17音節俳句に仏教禅宗の精神を吹き込んだバショウは、17音節俳句形式の意味と伝統を豊かにしてくれた。 1684年からは旅を始め、『奥野細道』(1694)を残した。 彼の詩にはよく「私費」の美学、すなわち古臭いもの、閑静なもの、色あせたもの、ほのかなものがある。 質素で素朴な隠遁生活を送っていた彼は、社会と完全に関係を断ち切り、「バショアン」という素朴な小屋で過ごしたりもした。 韓国の始祖と比べると、始祖の終章を省略したような、書き終わったような極度に短い詩歌俳句だ。 何よりも俳句は「暗視の芸術」と川本教授は語る。 俳句は一般的に具体的なもの、季節を意味する言語を表現する「キーゴー」や経物を扱い、それを新たに「解読」するという順番を経て、その次の段階は読者がその暗示を解いて再び「作り出すべき」である。 読者が新しいクリエイターになり、読者の想像から俳句は完成する。 72p使い道のある過去、7·5条。「近代」は過去の多様な「伝統」の中から「使い道のある過去」のいくつかを選び出し、そこに修正、変形、不思議な組み合わせ、置き換える。 その「使い道のある過去」こそ「伝統」と命名できる。 明治15年当時、日本で「詩」を作ろうとした時、あるいは西洋の詩を日本語に翻訳しようとした時、形式や文体の面でどのような選択肢があったのだろうか。 例えば形式面では和歌、漢詩、川柳及び俳諧の最初の句のような短詩形があり、俳諧の「恋歌」のような集団制作の詩があったが、リズムはいずれも基本的に7·5条であった。 <身体時調>の翻訳作が従来の日本の詩歌の中でただ一つだけ「使い道のある過去」として抽出したのは意外にも「やはり昔からの」7·5条だったのだ。 今やなぜ日本で俳句が韓国の始祖に比べて大衆的で繁盛するのか、なぜまだ小学校で俳句大会を開くのか、どの田舎に行っても俳句創作会がなぜあるのか、その理由が少し解けてくる。 まさに現代市の土台にも、「使い道のある過去」である7·5条が生きているためだ。 77p# 癒しと単独者の春樹遊園地、日本で春樹文学に対する日本の大学生たちの態度は大きく違っていた。 少なくない学生たちが涙を流すと、ハルキ文学を読む現象が容易に理解できなかった。 そうするうちに<海辺のカフカ>を読んで「しまった、だまされた」という気がした。 やはりハルキは日本の罪を知らないんだな、とハルキ文学に対する拒否感は爆発するほど増幅した。 春樹小説の核心には日本人のためのヒーリングがある。 治癒のことだ。 日本人の立場から見れば、春樹文学の核心は「治癒」だ。 「癒しの文学」という視点から見れば、春樹文学は最も日本的だ。 多くの研究者がハルキ小説は無国籍、非日本、汎アメリタだと言うが、私が見るにはそうでありながらも同時に「最も日本的な作家」だ。 より正確に言えば、現代日本人の心理をよく読み取る作家という意味だ。 <偉大なゲツビー>で祖父になった主人公が死に至る過程のように、村上春樹が見た時、日本社会も似たように見えたのではないか。 突然金持ちになった日本社会には腐敗が蔓延し、全共闘は失敗する。なぜ韓国で「ノルウェーの森」はベストセラーになったのだろうか。 全共闘が挫折した日本の若者たちと1987年に民主化闘争をした後、挫折した韓国の若者たちの欠乏が似ているからではないだろうか。 物語が盛り込んでいる談論が時代とぴったり合ったためだ。 私たちが民主化失敗の幻滅の中で発見したのがハルキだったのだ。 誰にとってはコーラやビタミンだったかもしれないが、ある人にとっては慰めになったという話だ。 98pハルキシミュラクール。 シミュラクール(simulacre)とは英語で「シミュレーション」、すなわち虚像、虚像である。 私たちの世界には虚像が多い。 概して架空は偽りだ。 ところが、架空で真実を語ることもできるということを示す作家がハルキだ。 うそをつくのがうまい。 すぐれたうそだ。 それで私はハルキが作り出したファンタジーという意味で「ハウキ·サミュラクル」というタイトルを付けてみた。 100p完全な架空、ライティング全体主義。ライティング全体主義というのは作家が登場人物を完全に捕らえる形だ。 小説を書いて補年節制がうまくいかないが、ハルキは自分が自分の体を管理するように人物を徹底的に管理する。 ハルキ文学には明確な主題意識がないというよりは主題意識と連想される「あるもの」をしきりにぐるぐる回る構造だ。 簡単にこの小説はこれだ、と結論付けない。 この小説を読んだ読者の気持ちはみな違うだろう。 長編小説はマラソンなので文体が揺れてはいけない。 最初から最後まで精巧でなければならないが、それが徹底している。 読者は一度でも失敗すれば冷たく離れるが、その点で信頼を与える。 正確に一冊全体を合わせておくのが容易ではないが、このようなことを徹底的にする人だ。 絶対隙がない。 102pママのイメージ。 母と一体となった描写が多い。 ハルキの小説を読んでいると、作家が何を勉強したのか感じられる。 フロイトをすごく勉強した。 ラカンの跡も多い。 母親が登場するのにフロイト美学のリビーも、性的欲望に対する話をする。 ハルキが幻想を作る基本は母親の子宮だ。 ハルキ文学では、母親のイメージが幻想性を浮き彫りにする機能をする。 103p独り言、無意識の世界を書く。 ハルキは無意識や夢、幻想の物語を書く作家だ。 ドストエフスキーの影響を多く受けた。 フィルターを通さない人間の無意識、それが真実だと思って書いた作家だ。 ニーチェやフロイトもそうだし、以前の作品もそうだが、この小説でもハルキが精神分析学をたくさん勉強したり考えたという痕跡が随所に現れる。 無意識の世界が現実と区別がないという構想は、彼の全小説でよく出てくるテーマでもある。 104pハルキ文学の装置 第一に、まるでツイッターの文章に似た短い呼吸の文章が速く読まれる。 2つ目のところに登場する経口性文章、例えば「思考とはひげのようなものだ。 成長する前には出てこない」と同じ文章を読む時、本を読みながら巡礼する感じの満足感を与える。 第三に、日常的に見られる商品名や自動車の名前をそのまま使う。 日常生活を特定の単語でテキストの中に引き込むのだ。 第四に、退屈そうな時に必ず登場する、感じられる刺激を与えながらも節制された性描写は日常的に登場する。 第五に、二転三転するミステリーに似た面白さが調和し、一度捕まえれば最後まで読ませる。 第六に、抜け目なく細かい人物描写が信頼性を与える。 ハルキの徹底した人物詳細描写は読者が登場人物に実際に会うような幻想を与える機能をする。 106pハルキ文学の音楽。 第七に、彼の小説には必ず音楽、ユーチューブで検索すれば必ず出てくる音楽が出てくる。 だから自分の小説を音楽と一緒に聞き、小説を読んだ後もその音楽を聞けば小説を回想する。 読んだ後の想像力まで支配しようとするひどい作家だ。 音楽を聴きながら小説を読ませる作家がハルキだ。 107p治癒と単独者、ヒーリングの文学。ハルキは大オウム真理教などの宗教全体主義を感じた作家だ。 ハルキはそれを檻の中に「隠れた神」として見せてくれる。 民主主義のふりをするファシズムが一番怖いが、ハルキ文学ではその警告がグロテスクに感じられ恐怖と感じられない。 それが問題だ。 当然、読者は宗教全体主義を恐れるよりは小説的美学だけで受け入れる場合が多いようだ。 ハルキの小説は、ある意味全世界的ルーザーを狙った本だ。 彼の文学は麻酔薬、コーラ、麻薬の役割を果たしている。しかし、この人たちの立場ではこれほどのビタミンがない。 夢がなく、政治的悲観主義、理想的な虚無主義に陥っている人々に行く道は自殺だけだ。 この本はこんな人たちの慰めになる。 実際、日本ではハルキは救世主だ。 核心はヒーリング、治癒だ。 ハルキの小説にはっきりと目立つテーマの一つは、単独歌(Singularity)に対する深い省察だ。 寂しく孤独に一人で生きていくということの意味について、ハルキは深くアプローチする。 ハルキ小説の全体的なテーマは治癒と単独者だ。 これが今日の結論でもある。 治癒を通じて単独者になることが小説全体の主題だ。 113pハルキのすべての小説が狙っているのは治癒だ。 日本人にはちょっとした癒しになるかもしれないが、ハルキが日本人には偽りの癒しに感じられないだろう。 彼の小説は日本人の痛みに深く触れた。 春樹文学は歴史を見る見方が韓国人と違うが、日本人と世界の人々には治療になり慰めになるのだ。 ハルキの小説は「小説遊園地」だ。 ロッテワールドに歴史性がないと指摘するのは、そもそもコードが違う言葉のようだ。 ただ、『海辺のカフカ』のように反逆者にならないことだけを願うだけだ。 ハルキはこれ以上でもなく、よくできたハルキ遊園地、幻想の「ハルキ·シミュラクール」だ。 114p#그로테스크 리얼리스트, 메도 루마슈은 오키나와 출신의 작가들이 일본의 주류 문학에 정착하는 것은 그렇게 쉬운 일이 없었다. 1960년생의 존 돌마 슐은 일본 문학의 주류가 되고 있다. 크로테슥, 리얼리즘(Grotesque realism)는 바흐 징 문학 용어로 하나의 역동적인 소설 기법을 말한다. 원래”그로테스크”라는 말은 평범한 그림에는 어울리지 않는다. 그로테스크하다는 말은 이탈리아에서 처음 발견된 고대 로마 시대의 장식품을 가리킨다”그로테스카”라는 말에서 파생된 것이다. 그런데 어원과는 달리 그로테스크하다고는 오늘의 기괴한 것, 우스꽝스러운 것, 섬뜩한 것 등을 말한다. 작가가 목적 의식을 가진 예술가로서 크로 테스크를 악용하면 어떤 의미에서 그 작품은 가장 현실적인 작품이 될 수 있다. 예를 들면 풍자가 그로테스크의 한 예로 볼 수 있다. 또 러시아 형식 주의자들이 말한 ” 익숙하지 않도록 하는 “가 극도로 과장된 사례였다. 철저한 리얼리스트인 메일 돌마는 현실을 상기시키기 위해서 주인공의 “몸”을 기괴하게 한다. 메일 돌마의 그로테스크 리얼리즘 소설에 등장하는 무녀 브라질의 할아버지 등은 모두 비극을 잊고 즐겁게 사는 인물이다. 이 소설집에 등장하는 소외된 사람들은 나름대로의 상황을 즐긴다. 너무 비극적 상황을 뛰어넘기 위해서 그들은 꿈에 술과 성욕과 무속으로 취해서 살수밖에 없다. 너무 비극적인 오키나와 문제를 표현하기 위해서 작가에게 리얼한 리얼리즘은 너무 평범했던 것 같다. 괴기한 것, 극도로 부자연스러운 것, 흉포하고 우스운 것들을 형용하는 그로테스크한 기법으로 메고 돌마는 우리가 잊어 버린 현실을 다시 일깨운다. 그의 소설에는 잠재적 꿈과 현실이 넘친다. 작가는 현실의 아픔을 환상에서 현실로 현실을 환상으로 오가며 풍부한 상상력을 보인다. 또 잘 섞이고 있는 오키나와 사투리는 이국적이고 환상적인 맛을 더한다. 123p#『 만호로 부치집 』과 『 세계의 중심에서 사랑을 외치다 』 만호로 부치집과 일본 현대 문학. 『 세계의 중심에서 사랑을 외치다 』을 쓴 카타야마 쿄이치 씨는 괴테를 인용하고 강연을 시작했다. ” 죽은 사람에 대한 감정이 산 사람으로 대체 가능하며 이 과정에서 죽은 사람을 떠올리고 그리워하다 『 만가 』은 『 연가 』의 원형으로 일본 문학에 기인한 것입니다. 이망치 일본 문학에서 사랑 하면 죽음을 본보기로 하고 있는 것이 많습니다. 의식적이건 무의식적이건,”언젠가는 죽을 “것을 항상 염두에 두고 있는 인간에게 친한 사람의 죽음 만큼 힘든 것은 없습니다.”128p과연<평양 브치집>라는 책은 어떤 책이라 현대 일본 문학에까지 영향을 끼쳤을까? 이 책은 『 고사기 』, 『 일본 서기 』 등과 비슷한 8세기 말에 편찬됐다. 문화적인 면에서 왕실을 중심으로 각계 각층의 의식을 하나로 묶을 수 있다 정신적 지주가 필요한 것부터 운문 분야에서 “만연집”이 편찬됐다. 전 20권이지만, 몇권이나 편집됐던 것을 모아 한 가수로 했다고 생각되고 있다. 일본 문학의 침체기마다 주목을 받는 분위기를 전환시킨 것도 『 밤 소 집 』으로 태평양 전쟁 때 그 살벌한 전장에서 일본의 젊은 병사들이 가슴에 안고 암송한 책도 『 밤 소 집 』했다고 한다. 그만큼 『 만연 집 』은 일본인이 회귀해야 하는 미의 원점이기도 했다. 물론 『 밤 소 집 』에 실린 시 중에는 천황에게 충성을 내걸시가 많다. 이른바 이 책은 일본이라는 국가가 ” 만들어 낸 고전”이란 의혹에서 벗어나기 어렵다. “죽음과 내통하는 사랑”에 대한 원형적 심리 상태는 일본 현대 문학까지 이어 거기에 공감하는 현대인으로서 이 원형을 살린 작품이<세계의 중심에서 사랑을 외치다>이다. 130p# 그로테스크리얼리스트 메드루마슌 오키나와 출신 작가들이 일본 주류문학으로 자리 잡기란 그리 쉬운 일이 아니었다. 1960년생 메들마쉰은 일본 문학의 주류가 되고 있다. 크로테스크 리얼리즘(Grotesque realism)은 바흐틴의 문학 용어로 하나의 역동적인 소설 기법을 말한다. 원래 그로테스크라는 말은 평범한 그림에 어울리지 않는다. 그로테스크라는 말은 이탈리아에서 처음 발견된 고대 로마시대 장식품을 가리키는 그로테스카라는 말에서 파생된 것이다. 그런데 어원과는 달리 그로테스크란 오늘날의 기괴한 것, 우스꽝스러운 것, 섬뜩한 것 등을 가리킨다. 작가가 목적의식을 가진 예술가로서 그로테스크를 악용한다면 어떻게 보면 그 작품은 가장 현실적인 작품이 될 수 있다. 예컨대 풍자도 그로테스크의 한 예로 볼 수 있다. 또 러시아 형식주의자들이 말한 낯설게 하기가 극도로 과장된 예라고 할 수 있다. 철저한 리얼리스트 메돌마는 현실을 상기시키기 위해 주인공의 몸을 기괴하게 만든다. 메돌마의 그로테스크리얼리즘 소설에 등장하는 무당, 브라질 할아버지 등은 모두 비극을 잊고 즐겁게 살아가는 인물이다. 이 소설집에 등장하는 소외된 사람들은 나름의 상황을 즐긴다. 너무나 비극적인 상황을 극복하기 위해 이들은 꿈에 술과 성욕과 무속에 취해 살 수밖에 없다. 너무나 비극적인 오키나와 문제를 표현하기 위해 작가에게 리얼한 리얼리즘은 너무 평범했던 것 같다. 괴기한 일, 극도로 부자연스러운 일, 흉포하고 우스꽝스러운 일 등을 형용하는 그로테스크 기법을 통해 메돌마는 우리가 잊고 있던 현실을 다시 일깨워준다. 그의 소설에는 잠재적인 몽상과 현실이 넘쳐난다. 작가는 현실의 아픔을 환상에서 현실로, 현실에서 환상으로 오가며 풍부한 상상력을 보여준다. 또 교묘하게 섞여 있는 오키나와 사투리는 이국적이고 환상적인 맛을 더한다. 123p# 만연집과 세계의 중심에서 사랑을 외치다 만연집과 일본 현대문학. 「세계의 중심에서 사랑을 외치다」를 쓴 카타야마 쿄이치씨는 괴테를 인용해 강연을 시작했다. 죽은 사람에 대한 감정이 산 사람으로 대체 가능하며 이 과정에서 죽은 사람을 떠올리고 그리워하는 만가는 연가의 원형으로 일본 문학에 뿌리를 둔 것입니다. 이만치 일본 문학에서 사랑이라고 하면 죽음을 깔고 있는 경우가 많습니다. 의식적이든 무의식적이든 ‘언젠가는 죽을 것’을 항상 염두에 두고 있는 인간에게 친한 사람의 죽음만큼 괴로운 것은 없습니다.” 128p 과연 <만연집>이라는 책은 어떤 책이었으므로 현대 일본 문학에까지 영향을 미쳤을까. 이 책은 『고사기』, 『일본서기』 등과 비슷한 8세기 말 편찬되었다. 문화적인 면에서 왕실을 중심으로 각계 각층의 의식을 하나로 모을 수 있는 정신적 지주가 필요함에 따라 운문 분야에서 『만연집』이 편찬되었다. 총 20권이지만 여러 권의 편집된 것을 모아 하나의 가집으로 만들었다고 생각된다. 일본 문학의 침체기마다 주목받아 분위기를 전환시킨 것도 『만연집』이었고, 태평양 전쟁 때 그 살벌한 전장에서 일본 젊은 병사들이 가슴에 품고 암송한 책도 『만연집』이었다고 한다. 그만큼 만연집은 일본인이 회귀해야 할 미의 원점이기도 했다. 물론 『만연집』에 실린 시 중에는 천황에 대한 충성을 내세우는 시가 많다. 이른바 이 책은 일본이라는 국가가 ‘만들어낸 고전’이라는 의혹에서 벗어나기 어렵다. ‘죽음과 내통하는 사랑’에 대한 원형적 심리상태는 일본 현대문학까지 이어지고, 그에 공감하는 현대인으로서 이 원형을 살린 작품이 <세계의 중심에서 사랑을 외치다>인 것이다. 130p4部.靖国洗脳工場-金応教 至毒の品を作る洗脳工場 私は数え切れないほど訪問した。それとなくプラグを差し込むところに行くとへその下から血液が何ボルトも上がる。洗脳工場靖国に行くと、しばらく立って見る小さな銅像がある。潜水服を着て機雷がついた槍で連合軍の船底を突いて爆死したという15歳の少年兵特攻隊の銅像室は、連合軍の船に接近する前にほとんど溺死して死んだという。神様が剥製された神殿洗脳工場は、ただ神の国だけが地球上に存在し、全ての外国人は悪人と思われる薬物を強制的に注射する。頑として人の体内に各おかずの軍靴を踏み入れる洗脳工場の想像力を遮圧し悪性貧血を伝播する#チョン·ロファンの正体1940年代のチョン·ロファンが「戦没記念丸」だったことがある。 東京は昔の文化をそのまま保存している下町に囲まれている。 日本の文化を体験しようと私はわざわざ何年もこの下町で生活していた。 東京下町にはまだ数百年を超えた銭湯が少なくない。 日本人は思い出や歴史を愛し、それを利用した商業的な手腕も優れている。 非常約定露丸にも思い出を大切にする日本人の独特な商術に出会うことができる。 特に中国でも「チンルワン」といって必須薬として知られている。 179p正露丸の歴史。この薬の歴史は110年前にさかのぼる。 1904~5年に起きた日露戦争の時、水が合わなくて日本の兵士たちは戦争中も腹痛を我慢しなければならなかった。 この時、強力な殺菌力を持つクレオソートを主成分とするチョン·ロファンは、兵士たちのお腹を治療する神の薬だった。 チョン·ロファンは文字通り、ロシアを征服する錠剤だった。 「正露」という言葉はロシアを打ち砕くという意味で、当時の流行語だった。 第二次世界大戦終結後、ロシアを征伐するという意味の「正露丸」という名称を使うことは望ましくないという行政指導があり、正露丸に改められた。 180p靖国神社に陳列された鄭魯煥(チョン·ロファン)教授の『国際関係から見た日露戦争と日本の韓国併合』は、明成皇后事件や独島問題がすべて日露戦争から始まったことを明らかにする貴重な研究書籍だ。 日露戦争100周年記念式典の席に展示される陳列品の一つが鄭魯煥(チョン·ロファン)だ。 鄭魯煥が靖国神社に記念品として展示されているということは、その意味が今も受け継がれていることを密かに誇示するものではないだろうか。 「日本」という言票に接する度に近づいてくる、すなわち歴史的な拒否感と同時に優れた商法で感じられるめまいがあの小さな薬瓶を見る度にちらつくのだ。 182p# 靖国をご存知ですか。246万5,000人の神様。 巨大な門、あそこがうんざりするほど有名な靖国神社だ。 巨大なドアをくぐると、幅15メートルほどの道を100メートルほど歩いて入る。 日清戦争を記念して歓呼する日本軍、シベリアで毛皮の服を着て汽車の上で「万歳」を歌う日露戦争記念造形彫刻、韓国植民地占領を記念する彫刻、大東亜戦争時に爆弾を抱いて飛び込む人物彫刻が周囲に刻まれている。 鐘路パゴダ公園にある青銅彫刻とは正反対の状況を想像すればいい。 侵略戦争の占領者が英雄のように彫刻されているのだ。 靖国神社はもともと明治政府を樹立する際に亡くなった新政府軍(観測)を伝統的な信徒意識で慰めようと、1869年(明治2年)に建てた招魂寺という祠だった。 その後、反乱がある度に戦って死んだ人々は神として登録され始めた。 神社という言葉が出たが、日本文化を理解するためにはこの単語を深く理解しなければならない。 6世紀に仏教が百済を通じて入ってくる前から、日本には信徒という伝統的な信仰があった。 信徒は本来自然を崇拝対象としたが、次第に先祖を崇拝する形に変わった。 その後、明治時代になって天照大御神を祖神とする皇室神道を中心に系列化する国家神道が成立した。 「国家信徒」という言葉は信徒が宗教ではなく、すべての宗教の上にある精神、超宗教という言葉だ。 天皇は国家神道の済州であり、日本民族の統御神である。 靖国神社はまさにこの地点に成立した。 その後、天皇は国家のために戦い、死者を選び、神社に神として祀った。 ここに「祀られた神」たちは「天皇の恵み」を受けたのだ。 死ねば英雄神になることを兵士たちは知っていた だから当然玉砕するのだ。 まさにこの靖国神社は、戦死すれば新人天皇が参拝してくれるという、戦死の栄光を教育する軍国主義施設だった。 188pユン·ボンギルが殺した日本の神。日本に旅行に来るといたずらで神社にコインを投げ、拍手しながらお辞儀をする人々がいる。 彼らに心から勧める。 「そんなことしないでください。 表向きは面白いが」深く日本の階級集団主義、ひいては軍国主義とつながっているからだ。 特に靖国神社でお辞儀をするのは日本の軍国主義の無駄使いだ。 本殿を出ると遊就館といい、日本の戦争記念物を展示しておいた建物がある。 遊就館前には「十五年戦争(日中戦争)」時のC56形蒸気機関車、大東亜戦争時に東アジアの島を征服した日本の大玄大砲が展示されている。 一番驚いたのは1階のどの部屋からだ。 白川義則の遺品である。 説明書を読んでみる。 「昭和(1932年)4月29日生海紅丘公園で天長節(天皇の誕生日)祝賀記念式典前に執行された尹奉吉(ユン·ボンギル)氏が投げた爆弾で、上海派遣軍司令官の白川義則大将らが負傷した。 同年5月26日、白川隊長は上海病院で死亡した。」 ユン、ボン、ギル。私はガラス展示場の前に凍りついた。 ポン、危うく大型ガラスを砕くところだった。 大きく息を吸わなかったら。 190p神風人間魚雷、少年特攻隊。 死で皇恩に報いる神風ロケット特攻隊の飛行機も1階の空間に展示されている。 言葉だけで聞いた人間魚雷も初めて見た。 大体6~7メートル程度の長さだが、頭の部分は魚雷爆弾が設置されており、人1人がかろうじてしゃがむことができる操縦席が人間魚雷艇の真ん中に位置している。 そうではなく、第2次世界大戦の時は青年が足りず、後には小学校の生徒まで動員することまでした。 爆弾を抱えて敵陣を突破した少年特攻隊は有名だった。 その時に亡くなった子供たちが神として登録されており、爆弾を抱いて走る少年特攻隊の造形物もある。 第二次世界大戦は終わったが、マッカーサーは靖国神社をなくすことができなかった。 1952年、日本が連合軍の統治から抜け出し、まもなく靖国神社は「日本戦没遺族会」を中心に再び蘇った。 1960年代末頃から経済大国として登場し、民族的自尊心を回復しようとする保守化の波が起こり、日本遺族会と自民党により靖国神社国営化の動きが見られた。 その後、「個人資格」という立場で日本のほぼすべての首相が靖国神社を参拝してきた。 このような流れを受け、1980年初めから戦没者慰霊碑が各地に建てられた。 193p 靖国、平和の国? 靖国。この言葉は「平和な国家」という意味だ。 日本語辞典を見ると、「私も落ち着く力」と短く出ている。 陳情とは、「押して静かにする」という意味である。 辞書を見ると、ようやく理解ができる。 靖国神社は日本と世界を抑えて静かにしてしまうシンボルだ。 第2次世界大戦後、ナチス勢力に抵抗した勢力が政権を握ったドイツ政権とは違って、日本は戦争の先頭に立った軍国主義者がそのままいるため反省するはずがない。 反省すれば、先の政権をすべて否定する矛盾が生じるため、真の反省は不可能だ。 195p沸騰するマグマは見えない。 W杯共同開催を誓ったその日、橋本龍太郎首相は謝罪した。 まるで30年前から韓国の歴史的問題を認識してきたかのように話している。 彼の謝罪は本当の本音というよりは殻言葉に過ぎない。 このような態度は、日本政府の現状を反映している。 日本の表は緑の青い酢コチュジャンだが、中は沸騰するマグマを隠している国なのかもしれない。 「そうです。日本、怖い国です。 政治家たちは反対勢力を巧妙に表に出さないようにします。 隠すことができる国です。 国民は政治家が何を考えているのか分からないでしょう。 反対勢力がそのまま現われる韓国がむしろ自由な国です」 問題は、日本の歴史はまさに「少数の指導者」によって成り立ってきたという事実だ。 また、日本という国は1868年以前まで本来の階級的武家社会であり、「まだ軍隊的秩序」が内部社会に存在している。 199p#靖国神社と坂本龍馬博物館物語。 日本の靖国神社は一つの巨大な精神的博物館だ。 靖国神社に行けば必ず立ち寄らなければならない所がある。 「神様が遊ぶ場所」という意味を持つ遊就館という展示館だ。 「狂的な軍国主義」を回想することもできる。 しかし、右翼的な日本人が靖国神社で感じるのは否定的なイメージではなく、宗教的な神聖さだろう。 さらに靖国神社は明治神宮、乃木神社と共に国家的英雄を祀る「国家主義神社」すなわち国家公認礼拝堂ということを考えると、靖国神社を単純に観光地として考えられない大きな乖離感を感じることになる。 靖国神社はそれだけ日本文化あるいは日本精神の核心部に位置している。 202p坂本龍馬の靖国神社。 幕府設立後、日本は厳格な身分構造に分かれていた。 最高統治者である将軍を頂点に、禄俸1万石以上の阪州·漢の領主である大名と阪州に属する武士、農民、技術者、商人の順に序列が付けられた。 武士は再び上士と呼ばれる上級武士と下士、郷士と呼ばれる下級武士に分かれるが、このような身分構造は日常生活まで厳格に区分するほど徹底的に守った。 まさにこの時期、坂本龍馬は1935年土佐藩(現在の高知県)で下級武士の息子として生まれた。 最初の龍馬の伝説は、今の総合商社といえる海援隊を結成したことだ。 日本が進むべき道を見せた第一歩だった。 二つ目の龍馬の伝説は、元帥の間だった薩摩藩と長州藩を和解させたことだ。 海援隊を通じて当時幕府から武器輸入が禁止されていた長州にYes24 <일본적 마음> 바로가기 ↓일본적 마음 bitl.bzps일본을 가장 잘 분석했다는 루스·베네딕트의 『 국화와 칼 』수록 일본에 대해서 잘 엿볼 수 있는 책. 특히 한국 사람들에게는. p.s.2시인이자 문학 평론가 작가. 단어의 선택이 무릎을 치는 적절하고 이야기를 인상 한줄의 문장에서 힘차게 호소가 두드러진다.